かまど炊きご飯の炊き方とは?美味しく炊ける理由や自宅で「羽釜」で炊く方法を紹介!

2025/09/23 ※このサイトには広告が含まれます カテゴリー: 特集

昔はどの家庭にもあった「かまど」。

電気やガスが発達した現在ではほぼ見かけなくなりました。

かまどで炊いたご飯はツヤツヤで、甘みと旨味が詰まっていてお米だけでも美味しい…。

この美味しさを求めている方は、現代にもきっとたくさんいらっしゃるハズ!

この記事では、そんなかまど炊きご飯の炊き方を詳しくご紹介します。

そもそも「かまど」ってなに?

かまどとは、薪や炭を燃料にして調理や湯沸かしを行う、伝統的な日本の調理設備です。

土や石、レンガなどで作られた炉に鍋や釜を置いて使う構造で、古くから日本の家庭や農村で広く利用されてきました。

火力の調整や煙の処理には熟練が必要でしたが、炊きたてのごはんや煮物など、独特の深い味わいを生み出すことができます。

現在では、かまどはほとんど見られなくなりましたが、伝統文化や食育の一環として復元されるなど、再注目されています。

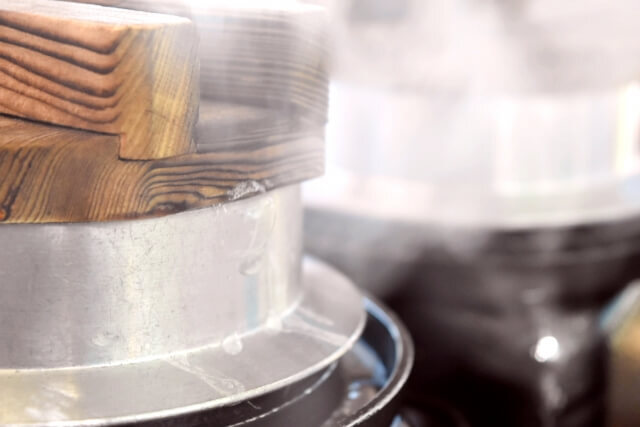

かまどでご飯を炊くには「羽釜」が必要

かまどでご飯を炊くには、羽釜が欠かせません。

羽釜とは、釜の中ほどにつば(=羽)が付いていて、かまどにはめ込んでご飯が炊ける釜のことをいいます。

つばがかまどの縁にかかり、釜とかまどが密着し熱が逃げない構造になっています。

蓋は吹き上がってもはずれないように、分厚く重い木製(ケヤキ、カシ等)でできていて、釜内部の蒸気を逃がさないようにしています。

羽釜を使うことで、強い直火の熱が均等に伝わり、ふっくらとしたご飯に炊き上がります。

昔ながらの知恵が詰まった道具であり、かまど炊きご飯のおいしさを支える大切な存在です。

かまどで炊くご飯が美味しい理由

昔ながらの「かまど」と「羽釜」で炊いたご飯は「美味しい」と耳にすることがありますが、なぜ美味しく仕上がるのか気になるところですよね。

ここでは、かまどで炊くご飯が美味しい理由について解説します。

かまどの甘みと香りを、そのまま自宅で。

かまどや羽釜の「強火→弱火→蒸らし」を再現する独自構造で、粒が立つふっくらごはんに仕上がります。火加減の調整も不要。新聞紙の火だけで炊ける手軽さなのに、噛むほどに甘みが広がる“かまどごはん”の味わい。

手間はかけずに、昔ながらの美味しさを毎日の食卓へ。 タイガー「魔法のかまどごはん」はこちら

強火と弱火を活かした理想的な火加減

かまどは薪を使うため、火力の調整が難しいと思われがちですが、熟練の炊き手によって「強火→中火→弱火→蒸らし」といった火加減が自然に作られます。

最初の強火で一気に沸騰させ、デンプンを糊化させ、中火と弱火で芯まで火を通し、最後に蒸らして旨味を閉じ込めるという理想的な流れになります。

羽釜の丸い形状が対流を生み出す

羽釜は底が丸く、かまどの中で火が包み込むように当たる構造です。

この形によって内部に自然な対流(お湯の渦)が生まれ、米がムラなく加熱されます。

これにより、芯までふっくらと炊き上がるのです。

蓄熱性と放熱性のバランス

羽釜やかまどは熱をじっくり伝える素材で作られているため、急激に温度が変化せず、穏やかな加熱と蒸らしが可能になります。

その結果炊きムラができにくく、冷めても美味しいご飯になります。

「はじめちょろちょろ中ぱっぱ」でご飯がうまく炊ける?

「はじめちょろちょろ中ぱっぱ」とは、昔の人がかまどでお米を上手く炊くために、火加減や手順などを簡単な歌にしたものなんです。

全文は『はじめちょろちょろ中ぱっぱ、じゅうじゅう吹いたら火をひいて、ひと握りのワラ燃やし、赤子泣いてもふた取るな』というもの。

- はじめちょろちょろ…最初は弱火でじっくりと加熱し、米にしっかり水分を吸わせる

- 中ぱっぱ…途中で火力を強めて沸騰させることで、しっかり対流を起こす

- じゅうじゅう吹いたら火をひいて…沸騰して吹きこぼれそうになったら、火を弱めて調整する

- ひと握りのワラ燃やし…最後に軽く追い炊きして、水分を飛ばす

- 赤子泣いてもふた取るな…蒸らしの間は決して蓋を開けてはいけないという教え

この火加減と蓋の扱いを守ることで、お米がムラなくふっくら炊き上がる、香りや旨みを閉じ込められる、おこげができやすくなるといったメリットがあります。

かまどでご飯を炊く方法

昔ながらのかまどで炊いたご飯は、香り高く、ふっくらとした食感が魅力です。

薪の火を使ってじっくりと炊き上げることで、米本来の甘みや旨みを引き出すことができます。

ここでは、かまどで美味しいご飯を炊くための手順と準備について紹介します。

準備するもの

かまどでご飯を炊くには、下記のような道具が必要です。

- かまど

- 羽釜

- お米

- 水

- 薪

- その他道具(しゃもじ・布巾・火ばさみ・火かき棒など)

かまどでご飯を炊く具体的な手順

それでは実際に、かまどでご飯を炊くための手順を紹介します。

①米を研ぐ

米を研ぎ、水に浸してしっかりと芯まで吸水させます。20~30分浸しておくと良いでしょう。

②弱火からスタート

羽釜をかまどにセットし、火を点けて底全体をゆっくり温めます。焦りすぎず、均一に温度を上げるのがポイントです。

③「チョロチョロ」の合図

10〜15分ほどで小さな泡が鍋底で立ち、「チョロチョロ」という音が聞こえてきます。沸騰の兆しです。

④強火でいっきに沸騰へ

割り木(小さな薪)を追加し、羽釜脇から炎が見えるくらいの強火にします。勢いよく沸騰させ、内部に活発な対流を生み出します 。

⑤「中パッパ」から「ジュウジュウ」へ

沸騰が進んで泡が激しくなり、「ジュウジュウ」と音が変化したら、薪を少し減らして弱火に切り替えます(おこげを防ぐためにも重要) 。

⑥蓋を閉めて蒸らし続ける

弱火でも沸騰は継続しており、羽釜の蓋は「赤子が泣くようにゴトゴト」音をたて続けます。

15〜20分鳴り止んだら蒸らし完了のサイン 。

⑦最後に“わら”で余熱調整

炊き上がる直前に一握りのわらを燃やし、釜全体に余熱を与えながら水分を飛ばします。これで香ばしいおこげも完成 。

これでご飯は炊けていますが、いきなりご飯をよそおうとすると、まだ熱い状態の羽釜にくっついているご飯粒が急激に水分を取られ、パリパリになってしまうので、取るのに苦労します。

10分ほど冷ましてからよそうと、きれいにご飯がよそえるようになりますよ。

かまどを持っていない場合の“かまど炊き”の再現方法

かまど炊きに興味があっても、実際に自宅にかまどがある方ばかりではありません。

「かまどはないけれど、あの味わいを自宅で再現してみたい」と考える方も多いはずです。

かまど炊きの美味しさのポイントは、主に次の3つです。

- 強火→弱火→蒸らしという火加減のリズム

- ゆっくり熱が伝わる“蓄熱性”

- お米が対流してムラなく加熱されること

この3つを押さえることで、かまどがなくても「かまど風ごはん」に近づけることができます。

家庭で再現する主な方法は次のようなものがあります。

- ① 厚手の鍋(ストウブ・ル・クルーゼなど)で炊く

厚い金属と重い蓋で熱をじっくり伝えられるため、強火→弱火→蒸らしのリズムを自分でつくれば、かまどに近いふっくらご飯に仕上がります。 - ② 土鍋で炊く

土鍋は遠赤外線効果と高い蓄熱性が特長。弱火〜中火でじっくり炊き、火を止めてからしっかり蒸らすことで、甘みの強いご飯になります。 - ③ “かまど炊き再現型” の電気炊飯器を使う

火加減や蒸らしを自動制御してくれるタイプなら、スイッチひとつで「かまどの火加減」を再現してくれるので、失敗が少なく、忙しい方にも向いています。

家庭で“かまどの味”を手軽に再現したい人に人気の電気炊飯器

とはいえ、

- 鍋や土鍋での火加減調整はちょっと不安

- 毎回コンロをふさぎたくない

- 家族分を毎日炊くので、簡単さも大事

という方も多いと思います。

そんなときに選択肢になるのが、かまどの炊き方を電気で再現した“かまど系”電気炊飯器です。

- 象印「極め羽釜」

- タイガー「土鍋圧力IH」

- パナソニック「Wおどり炊き」

これらは、かまどの強火→弱火→蒸らしの火加減を自動制御し、内釜の厚みや蓄熱性で甘みを引き出すモデルです。

電気・ガスを使わず“本物のかまど感”に近づけたい人にはこちら

一方で、

- 昔ながらの直火炊きのような味を楽しみたい

- 停電時や防災の備えにも役立つ道具がほしい

- アウトドアでも炊飯したい

という方には、タイガーの「魔法のかまどごはん(KMD-Aシリーズ)」が人気です。

- 電気・ガスを使わず、燃料は新聞紙だけで炊ける

- 本体内部に空気が通る構造で、新聞紙の炎が釜全体を包みこむ

- 羽釜をイメージした厚釜で、対流と蓄熱性が高く甘みが出やすい

- 屋外使用専用(換気の悪い場所・室内では使用不可・自宅の場合は庭やベランダで使用)

昔ながらの“かまどの香りと食感”を、電気に頼らず楽しみたい方、

災害時の炊飯手段として備えておきたい方に向いているモデルです。

こんな方におすすめです

- かまどや羽釜に憧れはあるが、設置や火加減が現実的ではない

- 仕事や家事で忙しくても、美味しいご飯だけは譲りたくない

- 子どもや家族に「ご飯そのものの美味しさ」を味わってほしい

- アウトドアや非常時にも使える“かまど風”の炊飯器が気になる

「かまど炊きはハードルが高い」と感じている方でも、炊飯器ならスイッチひとつで毎日のご飯をワンランク上げられます。

かまどの甘みと香りを、そのまま自宅で。

かまどや羽釜の「強火→弱火→蒸らし」を再現する独自構造で、粒が立つふっくらごはんに仕上がります。火加減の調整も不要。新聞紙の火だけで炊ける手軽さなのに、噛むほどに甘みが広がる“かまどごはん”の味わい。

手間はかけずに、昔ながらの美味しさを毎日の食卓へ。 タイガー「魔法のかまどごはん」はこちら

自宅で羽釜でご飯を炊く方法

「かまどで炊いたようなご飯を自宅でも味わいたい」と考える方も多いのではないでしょうか?

そんな願いを叶えてくれるのが、家庭用の羽釜です。

ガスコンロを使えば、かまどがなくても羽釜本来の特性を活かして、ふっくらつややかなご飯が炊けます。

ここでは、その手順やコツ、美味しさの秘密まで詳しく解説します。

必要な道具

自宅で羽釜でご飯を炊くために必要な道具は下記のとおりです。

- 羽釜(ガス火対応)

- ガスコンロ(中〜強火が出るもの)

- 米、水

- タイマー

- フタ(羽釜専用の重めのフタが理想)

- しゃもじ、鍋つかみ、鍋敷きなど

IHの場合は「IH対応の羽釜」や、底が平らな構造のものを使う必要があります。

羽釜でご飯を炊く手順

それでは実際に、自宅のガスコンロなどで羽釜を使ってご飯を炊くための手順をご紹介します。

① 米を研いで浸水

米はやさしく研ぎ、30分〜1時間ほど水に浸しておきます。浸水が足りないと芯が残る原因になります。

② 水加減を調整

羽釜に研いだ米を入れ、米1合(約150g)に対して水180〜200ml程度の水を入れます。一般的な炊飯器の水加減とほぼ同じですが、羽釜は蒸発量がやや多いため、若干多めにしてもOKです。

③ 強火で加熱

ガスコンロの場合、最初から強火でも問題ありません。強火で沸騰させたあと、弱火で10分程度炊き、その後は火を止めて放置します。羽釜は蓄熱性が高いため、火を止めた後も内部の熱でしっかりと米が仕上がっていきます。

④ 火を止めて蒸らす

火を止めたあとは、10分ほど蒸らす時間を取りましょう。この蒸らしによって、お米の食感や香りがより一層引き立ちます。

なお、米の量や羽釜の厚み・材質によって最適な蒸らし時間は多少変わります。10〜20分程度を目安に様子を見ながら調整すると、より美味しく仕上がります。

かまどの甘みと香りを、そのまま自宅で。

かまどや羽釜の「強火→弱火→蒸らし」を再現する独自構造で、粒が立つふっくらごはんに仕上がります。火加減の調整も不要。新聞紙の火だけで炊ける手軽さなのに、噛むほどに甘みが広がる“かまどごはん”の味わい。

手間はかけずに、昔ながらの美味しさを毎日の食卓へ。 タイガー「魔法のかまどごはん」はこちら

山形でかまど炊きご飯を味わえるお店を紹介

かまどで炊いたご飯を食べたいと思っても、かまどがほぼなくなった現代ではなかなか難しいもの…。

そのような時には、かまどでご飯を炊いているお店にいってみるのもおすすめですよ!

山形県には、かまど炊きご飯を楽しめるお店が多くあります。

その中でもおすすめなのが「オクヤマ食堂」です。

「オクヤマ食堂」は、山形県村山市にある人気の食堂で、特にかまど炊きご飯を使った定食が人気のお店です。

実際に食べに行ったときは、かまど炊きご飯を使った「エビフライ定食」を注文しました。

ご飯はふっくらと炊き上げられ、香りがとても良く、噛むごとに甘みが広がってきます。

エビフライも大きくてサクサク、ぷりっとした食感がたまりません。

店内は落ち着いた雰囲気で、温かく迎えてくれる食堂です。リラックスして食事を楽しむことができました。

「オクヤマ食堂」は、家庭的な料理と温かい雰囲気が楽しめる、地元密着型の食堂です。

村山市を訪れた際には、ぜひ立ち寄ってみてはいかがでしょうか。

お米の美味しさが引き立つご飯のお供を紹介!

美味しいご飯が炊けたら、よりご飯がおいしくなる「ご飯のお供」が欲しくなりますよね!

ここでは、ご飯のおいしさを引き立てるおすすめのご飯のお供をご紹介します。

梅干し

塩と酸味がきいた梅干しは、日本の食卓に欠かせないご飯のお供。紀元前から親しまれてきた保存食で、今もなお根強いファンが多く存在します。

ご飯の甘みを引き立てるその風味は、シンプルながらも飽きのこない味わい。

また、クエン酸による疲労回復効果や、殺菌作用もあり、特に暑い季節や食欲が落ちたときにはぴったりです。

ご飯にのせたり、おにぎりに入れたり、冷やし茶漬けにしたりと、アレンジの幅が広いのも魅力です。

お漬物

漬物と言っても、しば漬けにたくあん、松前漬けなど様々なお漬物がありますが、山形県の「おみ漬(づけ)」がおすすめです。

おみ漬は高菜の一種である「山形青菜」を使った山形を代表する漬物。青菜だけでなく、大根、人参、きくいも、紫蘇の実などが入っており、ご飯が進みます。

また、おみ漬けはお茶漬けにもおすすめですよ。

明太子・たらこ

塩漬けにしたスケトウダラの卵巣を使った「たらこ」と、それに唐辛子の辛みを加えた「明太子」は、まさにご飯のために生まれたような一品。

ぷちぷちとした食感、濃厚な旨味、そして塩気が、白ご飯と完璧にマッチします。

そのままのせるのはもちろん、軽く炙ったり、マヨネーズと和えたりしても絶品。

ご飯が冷めても美味しく食べられるため、お弁当のおかずとしても大人気です。

しらす

茹でて塩味をつけた「しらす」は、見た目は小さくても栄養価が高く、あっさりとした味わいが魅力。

ご飯にたっぷりのせて、しょうゆをひとたらしすれば、それだけで立派なご馳走に。

大根おろしや青じそ、温泉卵と一緒に食べるとさらに風味が広がり、ヘルシーで飽きのこない味に。忙しい朝や、食欲がないときにもぴったりのご飯のおともです。

肉みそ

ひき肉と味噌、砂糖、醤油などを甘辛く炒めて作る「肉みそ」は、白ご飯との相性が抜群な常備菜です。

コクのある味わいにご飯が止まらなくなります。

生姜やにんにく、山椒などを加えると風味が増し、大人向けの味に。

熱々のご飯にのせるだけで、簡単なのに贅沢な一膳が完成します。うどんや豆腐にのせても美味しく、アレンジの幅も広い万能おともです。

山形のだし

山形の郷土料理「だし」もご飯がとても進みます。

刻んだきゅうり、なす、ミョウガなどにオクラや刻み昆布を合わせて粘り気を出して、醬油やめんつゆなどで味をつけた料理です。

粘り気があるので、夏の暑い日でもサラッと食べることができます。ご飯はもちろん、豆腐などにかけるのもおすすめです。

まとめ

本格的なかまど炊きには「かまど」と「羽釜」が欠かせず、そこには美味しさの理由もしっかりとあります。

「自宅では難しそう」と感じる方も多いかもしれませんが、自宅のコンロに対応した羽釜を使えば、自宅で羽釜のご飯を楽しめます。

また、かまど炊きご飯を提供する飲食店や、実際にかまどで炊飯体験ができる施設もあります。

この機会に、ぜひ一度体験してみてはいかがでしょうか。